ЛЕДЯНЫЕ ГОРЫ В АНТАРКТИДЕ

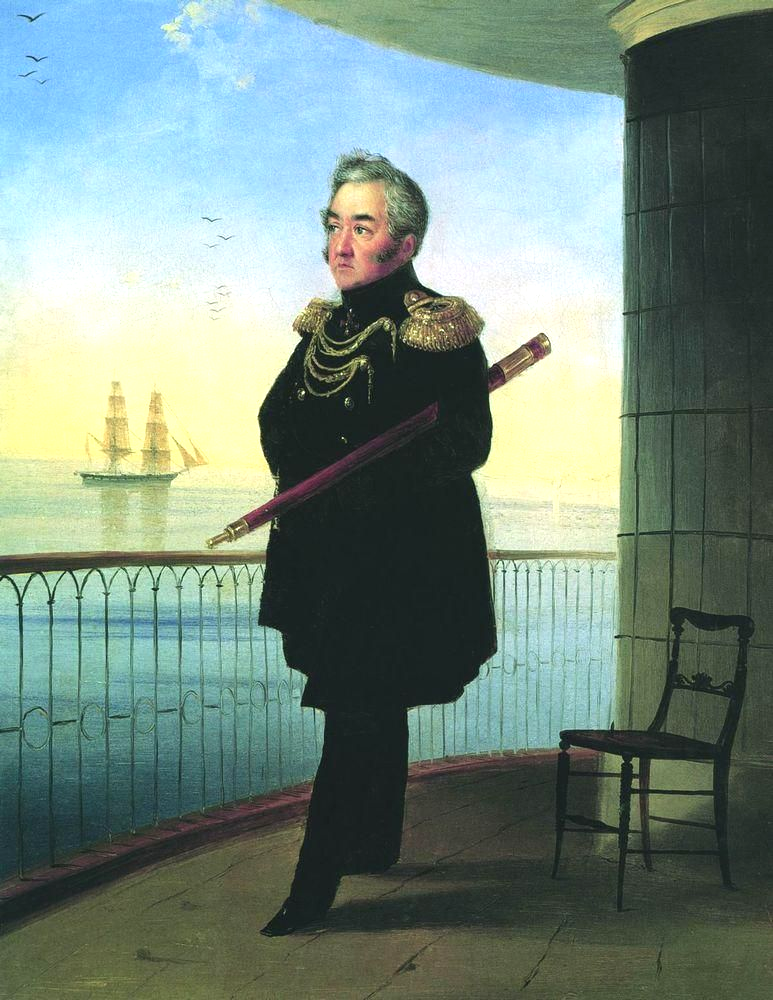

16 января 1820 года по старому стилю командир шлюпа «Мирный» Михаил Лазарев увидел «матерый лед чрезвычайной высоты», который простирался «так далеко, как могло только достигнуть зрение». В день открытия Антарктиды Ивану (Ованесу) Айвазовскому не сравнялось и трех лет. Много позже молодой художник напишет портрет великого флотоводца, а тот щедро поделится с юным другом воспоминаниями о странствиях. И Айвазовский будто увидит это сам…

16 января 1820 года по старому стилю командир шлюпа «Мирный» Михаил Лазарев увидел «матерый лед чрезвычайной высоты», который простирался «так далеко, как могло только достигнуть зрение». В день открытия Антарктиды Ивану (Ованесу) Айвазовскому не сравнялось и трех лет. Много позже молодой художник напишет портрет великого флотоводца, а тот щедро поделится с юным другом воспоминаниями о странствиях. И Айвазовский будто увидит это сам…

4

июля 1819 года по старому стилю в шесть часов вечера из Кронштадта вышли четыре русских шлюпа. Потом их пути разошлись. Шлюпы «Открытие» и «Благонамеренный» под командованием Михаила Васильева и Глеба Шишмарева поплыли в Арктику – искать Северные морские пути из Берингова пролива в Атлантический океан. А шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева направились в Антарктику для поисков Южного материка. Их миссия увенчалась успехом – Антарктиду они открыли.

|

<< Иван Айвазовский «Портрет вице-адмирала М.П. Лазарева». 1839 г.

![]() Сия экспедиция, кроме главной ее цели – изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете поверить все неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оной недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием в сем море», – писал Иван Федорович Крузенштерн морскому министру России де Траверсе.

Сия экспедиция, кроме главной ее цели – изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете поверить все неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оной недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием в сем море», – писал Иван Федорович Крузенштерн морскому министру России де Траверсе.

Крузенштерна, Коцебу, Головнина и других знаменитых и уже отличившихся мореплавателей послушались. Царь посоветовался и решил – отправить экспедицию за государственный счет с целью «…приобретения полнейших познаний о нашем земном шаре" и "открытия в возможной близости Антарктического полюса».

Плавание до возможной близости заняло полгода. Через Копенгаген и Портсмут, где закупили недостающие навигационные приборы, через теплую и мирную Атлантику с ветром в парусах, с ремонтом в Рио-де-Жанейро. В вечно праздничном и гостеприимном Рио экспедиция закупила лук, чеснок и лимоны, чтобы не допустить цинги, и приняла на борт шлюпов живую скотину вплоть до быков. И тут праздник кончился. Плавание в высоких широтах оказалось чрезвычайно тяжелым.

![]() Мы скитались во мраке туманов между бесчисленным множеством огромных плавающих льдин, беспрестанно в страхе быть раздробленными сими громадами... Хлад, снег, сырость, частые и жестокие бури беспрестанно нам сопутствовали в местах сих», – вспоминал профессор Иван Симонов, астроном экспедиции.

Мы скитались во мраке туманов между бесчисленным множеством огромных плавающих льдин, беспрестанно в страхе быть раздробленными сими громадами... Хлад, снег, сырость, частые и жестокие бури беспрестанно нам сопутствовали в местах сих», – вспоминал профессор Иван Симонов, астроном экспедиции.

![]() В сей бесплодной стране,- соглашается с ним Лазарев, – скитались мы или, лучше сказать, блуждали, как тени, целый месяц; беспрестанный снег, льды и туманы были причинами столь долгой описи. Из сего можно иметь понятие об нашем лете, особенно, если сказать, что термометр иногда при южных снежных штормах понижался до 4,5 градуса мороза. Можно судить, каково это в море при жестоком шторме!»

В сей бесплодной стране,- соглашается с ним Лазарев, – скитались мы или, лучше сказать, блуждали, как тени, целый месяц; беспрестанный снег, льды и туманы были причинами столь долгой описи. Из сего можно иметь понятие об нашем лете, особенно, если сказать, что термометр иногда при южных снежных штормах понижался до 4,5 градуса мороза. Можно судить, каково это в море при жестоком шторме!»

И все же, ни штормы, ни морозное антарктическое лето не помешали русским морякам совершить задуманное. 28 января по новому стилю капитан шлюпа «Восток» Фаддей Беллинсгаузен записал:

![]() Продолжая путь на юг, в полдень… мы встретили льды, которые представлялись нам… в виде белых облаков».

Продолжая путь на юг, в полдень… мы встретили льды, которые представлялись нам… в виде белых облаков».

Со шлюпа «Мирный», которым командовал Михаил Лазарев, было видно лучше, и тут-то он и отметил этот самый «матерый лед чрезвычайной высоты». Много позже на матерый лед ступит нога человека, и люди убедятся в правоте Беллинсгаузена, твердо уверенного, что это не просто глыба льда, пусть и очень большая, а настоящий, шестой по счету континент. Землю нанесут на карту, измерят во всех направлениях и откроют на ней полярные и научные станции, среди которых есть «Восток» и «Мирный», названные в честь кораблей первооткрывателей. А это уже тайны художественного ремесла, секреты творчества Айвазовского:

![]() Удаление от местности, мной изображаемой, заставляет только явственнее и живее выступать в памяти все подробности в моем воображении».

Удаление от местности, мной изображаемой, заставляет только явственнее и живее выступать в памяти все подробности в моем воображении».

В 1870 году в России праздновали 50-летие открытия Антарктиды. И шлюп «Мирный», разобранный в 1830 году, ожил на картине Ивана Константиновича Айвазовского «Ледяные горы в Антарктиде». Никогда не виденный «льдинный материк» изображен на ней так убедительно, что Русское географическое общество признало великого мариниста выдающимся географическим деятелем.

Яков БЕЛЕНЬКИЙ